|

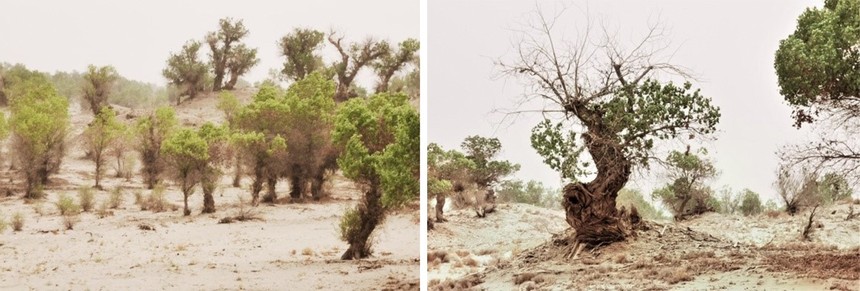

陕西省爱国主义志愿者协会审议中国第三轮人权普遍定期审议落实情况小组赴新疆考察人权状况报告时间:2022-09-30 四,塔里木河边的麦西来甫 我们沿着塔克拉玛干沙漠边缘,在公路上驱车疾驶,我们要赶往麦盖提村,参加那里的一场刀郎麦西来甫(一种载歌载舞的维吾尔群众性广场娱乐活动)。汽车在沙漠公路奔驰,两旁是根深叶茂、枝干粗壮的胡杨林,它们是生长在沙漠的唯一乔木树种,是挡在沙漠前的屏障,具有惊人的抗干旱、御风沙、耐盐碱的能力,顽强生存于沙漠之中,或苍劲、或秀美,盘根错节,虬劲沧桑,以豪气干云的姿态傲然挺立在漫漫荒原之中;它们顶着烈日和沙尘暴,抗击昼夜高达80度的温差,那英姿雄韵,带给人们的不仅仅是视觉的冲击,更有一种心灵的震撼。

胡杨林是生长在沙漠的唯一乔木树种,它们根深叶茂、盘根错节,虬劲沧桑,以豪气干云的姿态傲然挺立在漫漫荒原之中,带给人们的不仅仅是视觉的冲击,更有一种心灵的震撼。 更让人惊喜的是,离胡杨林不远处就是塔里木河,蜿蜒奔流的河水给沿岸带来勃勃生机。我们在车里播放着克里木演唱的歌曲《塔里木》,这首歌从80年代一直流传至今,听它的人都从青年变成了老年,但梦中流淌的塔里木河却从未改变。 我们赶到麦盖提村子里的文化广场时,乡民也早就闻乐声而聚集起来,能歌善舞的维吾尔人,不管男女老少,一听到麦西来甫的乐声和鼓点,脚底就像装上了弹簧,腰肢也不由自主地扭动起来,喜庆欢乐的神色溢于言表。 在维吾尔族文化中,麦西来甫是一种重要的社区聚会形式,是展现传统民间歌舞艺术和文化传统的一个平台,民间文化的空间,其一大特点是没有演员和观众的区别,每个人都是参与者。麦西来甫唱词短小,节奏欢快,舞蹈随鼓点由徐趋快,渐至热烈,充分表现出维吾尔族人积极、乐观、友善、幽默的天性。 麦西来甫源于公元9世纪回鹘人从漠北西迁至绿洲农耕定居时的鄂尔浑回鹘汗国时期,人们在庆祝胜利、祭拜天地祖先时多会载歌载舞,吟唱歌颂英雄的诗篇。这种歌舞欢庆场面没有人数和时间的限制,经常通宵达旦,接连几天。改革开放以来,伴随着人们生活水平提高,麦西来甫也从社区聚会转变成了歌舞盛会,成为新疆用于促进旅游业的一张闪亮的名片。为了更好地传承这门古老的群众歌舞技艺,麦西来甫于2010年获批为联合国非物质文化遗产。 但是,在西方反华政客和一些媒体对新疆的围剿和谩骂当中,麦西来甫竟也不幸躺枪。他们诬称:“新疆民间的麦西来甫聚会被当局视为非法宗教集会,人们不得自行组织这种聚会,大学更是禁止大学生参加民间的麦西来甫。”西方一些不学有术的“学者”,如伦敦大学亚非学院民族音乐学讲师拉切尔·哈里斯(RachelHarris)便发挥其粗俗不堪的想象力,污指“中国官方名为对维吾尔族文化遗产实行保护,实质是把作为民间习俗的文化遗产,变成官方主导的运动,宣扬官方政治理念,帮助当局进行镇压,却剥夺麦西来甫的群众性,并阻止和破坏当地人民的自由聚会和表达,这是其国家政策的一部分。”“中国政府正把非物质文化遗产与‘一带一路’规划联系起来,包括在学校推行国语教育,迁移维吾尔族社区,为发展项目腾出空间,对宗教和非正式聚会进行限制。”但这种无知、无耻、无赖的谎言,在这广场舞热烈欢快的鼓点和音乐声中,恰如几片颓黄的败叶悄无声息落下欢腾的河流,瞬间被荡涤得无影无踪。 在满场群众载歌载舞、如痴如醉的麦西来甫中,最引人注目的就是维吾尔人,不管男女老少,都喜欢穿着的那些大红、大绿、金黄等色彩鲜艳华丽的服装。年轻姑娘喜欢红、绿、紫颜色的艾得来丝绸做的连衣裙,而大妈则更偏爱蓝、黑、墨绿等团花、散花绸缎或布料做的套裙。大叔和老大爷也毫不逊“色”,他们都穿着白色开胸的库依乃克(衬衣),外罩红色的亚克太克(长外衣)或托尼(长袍)、排西麦特(短袄)、尼木恰(上衣)、腰巾等等,衬衣和长袍上再绣上金灿灿的花边,戴着四棱花帽,有些还留着一撇帅气、俏皮的小胡须。这是他们跟内地汉族同胞最不相同的地方。这些带有浓郁地方特色和色彩的民族服装,充分展示了维吾尔人的美貌、体魄和审美,是维吾尔传统文化的重要标志之一,也是他们民族认同的重要特征。

麦西来甫 我们在这次麦西来甫上就注意到一个名叫古丽波斯坦的维吾尔族女性,她曼妙的身姿,大红衣裙配上黄绿相间的长坎肩,色彩鲜丽,吸引了众人的目光。然而,难以想象的是,古丽波斯坦却告诉我们,她前几年因为受蒙蔽,竟然被宗教极端分子蛊惑,进而在村子里怂恿其他大姐大妈,在公共场合要穿戴蒙面罩袍,殊不知,她这样就触犯了《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》,第三十八条明确规定“任何组织或者个人不得宣扬宗教极端思想……,不得利用仪容、服饰、标志、标识等,渲染宗教狂热,传递宗教极端思想;不得胁迫、强制他人穿着宗教极端服饰、佩戴宗教极端标志、标识”。 毋庸讳言,像古丽波斯坦这样的人在新疆并不是少数。在过去20年,伴随着改革开放的浪潮,人民生活水平迅速提高,越来越多的穆斯林信众有机会跨出国门,新疆每年都组织2000-3000人到沙特麦加朝觐,累计已超过3万人。这充分说明了新疆的开放和宗教的发展,宗教政策更加宽容。古丽波斯坦周围许多邻居、朋友也完成了朝觐。只是,中东的伊斯兰原教旨主义也趁虚而入,宗教极端思想在新疆蔓延开来,一些宗教教义、教规开始影响到信教民众的衣食住行、文化节庆和婚丧嫁娶等日常生活中,如起名和行割礼;结婚/离婚不去做法律登记,只是通过念“尼卡”或“塔拉克”方式进行。在宗教极端主义思潮的影响下,2010年代,南疆地区甚至出现在婚礼不让老百姓唱歌跳舞的奇葩现象,令人匪夷所思。 当时,能有机会去麦加朝觐回来的一些宗教人士,成为众人羡慕和尊敬的“阿吉”,但有些人走火入魔,甚至要求维吾尔妇女抛弃她们鲜艳华丽的服饰,在公共场所必须用黑纱蒙头裹面,上街、去清真寺做礼拜必须穿着罩袍,男人则要留大胡子,不得吸烟喝酒。一日五祷、斋戒月要斋戒。他们还干扰义务教育,唆使青少年辍学去地下读经班学习《古兰经》。因为那些从境外偷偷传进来的宗教教义,鱼龙混杂,真假莫辨。他们自知跟主流宗教教义格格不入,不可能在正规的清真寺宣教,便偷偷在家里组织聚会,在远离县、镇、村的偏远放牧点组织地下讲经班,甚至跑到内地城市组织地下讲经班。像我们在前边所说的大叔布尔库特就是因为组织未成年人到广州的地下讲经班学经而触犯了《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》第三十二条:任何组织或者个人不得在宗教活动场所以外进行讲经、布道、传教及相关活动;第三十七条:任何组织或者个人不得组织、引诱、强迫未成年人参加宗教活动。 当中国政府开始出手治理这种种宗教乱象的时候,境外分裂势力却煽动群众,说政府在破坏宗教信仰自由。“自由之家”在2017年就发布《中国宗教自由报告》,胡诌道: “在过去十年里伊斯兰教也经历了一场复兴。对于很多维吾尔人而言,提高宗教虔诚度、佩戴宗教标志和服饰,都是他们声张自己独立身份认同的方式,以区别于占人口多数的汉族……”“面对更加限制性的环境,很多维吾尔人选择暗自躲避官方管控,获取未经认可的宗教出版物,私下坚守他们的信仰,或是拒绝参加官方的庆祝活动。还有些人采取更具反抗性的举动,比如蓄胡子、在禁止佩戴头巾的场所佩戴头巾,或是当警察试图执行这些粗暴的规定时,与之对抗。” 他们用这些逻辑混乱的蹩脚中文来控诉中国“镇压”宗教自由的“罪恶”,却给自己挖了个大坑,证明了伊斯兰教在中国蓬勃发展是事实:“根据“1982年中共中央委员会第19号文件,当时中国有1000万穆斯林。到目前,这个数字已经增加了一倍多。”“伊斯兰教在中国有2100万信徒,在过去10年有了明显的发展”。“中国有3.5万座清真寺,其中半数位于新疆,有4.5万名阿訇分散于多个省份。有若干重要的朝圣地分布在喀什、吐鲁番,以及甘肃省临夏市等地。临夏是一个回族穆斯林高度集中的城市,经常被称作“小麦加”。既然“自由之家”也承认:“过去十年里伊斯兰教也经历了一场复兴”,难道这种复兴是在荒漠无人区里凭空发生的现象,而不是中国政府保护宗教自由的结果吗?欧盟几个“人权教师爷”国家的清真寺合起来有35000座吗? “自由之家”刻意把所有的坏事栽给中国,把所有的好事都硬安到欧美国家头上,人们见怪不怪,但是这一次,它却拿错了剧本,结果被联合国人权理事会“宗教或信仰自由特别报告员”艾哈迈德·沙希德于2021年2月22日发布的最新报告《打击仇视伊斯兰/反穆斯林仇恨,消除基于宗教或信仰原因的歧视和不容忍》狠狠打了一记耳光!报告指责道: 现在,全世界至少有丹麦、挪威、荷兰、法国、奥地利、德国、意大利、瑞士、保加利亚、加拿大、喀麦隆、乍得、刚果、加蓬及斯里兰卡等15个国家立法限制或禁止穆斯林妇女在公共场所佩戴头巾和穆斯林男性蓄长须,“认为这种宗教服饰和符号与世俗公共场所不相容。”它们的关于宗教服饰和工作场所着装规范的法律禁令,直接将穆斯林妇女排除在某些职业之外。丹麦和法国法院因个人宗教信仰原因而拒绝其公民身份申请,声称穆斯林习俗与诸如性别平等的“民主价值观”不兼容。法国拒绝穆斯林妇女公民身份就是因为申请人穿着罩袍。另外三个欧洲国家则拒绝了因宗教信仰原因而不愿与政府代表握手的个人的公民申请。其它四个欧洲国家对基督教难民给予优惠待遇,却公开拒绝穆斯林难民。在澳大利亚,当局只接受叙利亚难民中的基督徒,而拒绝穆斯林难民;穆斯林学生也由于其服饰穿戴在西方国家遭受敌视,导致他们辍学率升高,学习成绩降低。在美国,穆斯林学生遭受基于宗教的欺凌行为的几率是其他宗教学生的两倍。 联合国报告指斥上述自诩为“最尊重人权”的西方国家的歧视性政策对穆斯林个人和群体造成压力,迫使他们必须隐藏自己的宗教特征,包括改变姓名、服饰、饮食及宗教活动,被“强制同化”。据我们所知,在挪威的穆斯林移民,为了寻找工作,就不得不剃掉长须和胡子,收起纱巾,改变自己原来的阿拉伯名字,如:阿里、穆罕默德、拉希德、安瓦尔等等,换上了挪威人的名字,变成了哈劳德、丹尼尔、艾力克、吕贝卡……否则,他们的求职申请就会被直接送进回收站或扔进废纸篓。 西方国家喜欢自命为人权教师爷,整天把信仰自由喊得震天响,但是穆斯林教徒要在那里建立新的清真寺或维持现有的清真寺简直比登天还难,不但门槛高,条件也非常苛刻。德国、法国、瑞士和北欧国家都收容了好几百万穆斯林难民,但是却用各种环保、噪音和交通等法规阻挠他们建造清真寺或宣礼塔,沙希德的报告指出,在许多西方国家,穆斯林要求建造清真寺的申请往往会遭到公众的反对,而那些人却都是在媒体上最大声叫嚷要保护和尊重人权的。斯洛伐克就将注册清真寺或宗教团体所需签名数量从2万增至5万人——因为在该国的穆斯林的成年人口就不足5万。其他西方国家的执法和情报官员则以反恐名义对清真寺和礼拜者进行监视。法国和奥地利当局干脆以打击极端主义为由直接关闭清真寺和穆斯林慈善机构。 根据联合国这项报告,在那些动辄指责别人践踏人权的国家,如美国、英国、法国、德国、意大利、丹麦、瑞典、芬兰、比利时、荷兰、西班牙、奥地利、希腊、匈牙利、斯洛文尼亚、澳大利亚等,穆斯林在包括公共交通、机场、行政办公室、商店及饭店在内的地方在获取实物和服务上都受到严重歧视。而在欧盟15个成员国中,超过三分之一的穆斯林感到在寻求就业时受到歧视。 在西方国家,仇视和恐惧伊斯兰的思潮毁灭了穆斯林的社会经济前景,穆斯林在包括政治、法律及医学领域在内的“高级”职业中的人数通常较低。歧视和偏见破坏了年轻穆斯林通过教育改变命运的机会。与其他族裔和宗教群体相比,穆斯林失业率更高、工资更低;他们只能从事临时性的、不安全的及低收入的职业。在英国,穆斯林是经济上最弱势的宗教群体,他们的家庭贫困比全国平均水平高32%。英国的穆斯林妇女失业率就要比具有相同教育水平和语言技能的白人/基督教妇女高71%。恶劣的生活条件及对被驱逐出境的恐惧,使移民更容易遭受包括性虐待在内的侵犯人权行为的侵害。这些就是“非常关注新疆穆斯林人权状况”的美国和欧洲国家穆斯林群体的现状和实况。 我们采访古丽波斯坦时,实地走访了她的家,坐在她们的农家乐里,跟古丽波斯坦夫妇喝茶聊天。葡萄架下,阳光斑驳,桌上摆满了香甜的瓜果和诱人的馕。手中茶杯氤氲茶气飘香。庭院的时光,温柔而缓慢,院子里绵羊咩咩,母鸡咯咯,停着自己的小汽车,处处透着一股岁月静好,安逸满足的慵懒。看得出,这是一个富裕、和睦和幸福的家庭。

古丽波斯坦夫妇在自家院落经营的农家乐,也买了小汽车 古丽波斯坦夫妇二人育有两个男孩,老大17岁,在城里上技校,老二11岁,还在上小学,跟她们一块住。老公是林业管理站干部,月收入2800元,但是他每个月只需要上15天班,剩下的时间完全自由。大儿子住校,做父母的,爱儿心切,大方给儿子每周500元;按照当地生活水平,这已经算比较高的了。原来她自教培中心结业后,利用在教培中心学到的种棉花技术和家里的耕作机械,跟老公承包了村子里的60亩地(其中自有16亩),全部种植棉花,一亩地能挣2000元,扣除成本,一亩地基本能挣1500元。他们两口子还养了15只羊,开了小卖部和农家乐,给村里人供应大盘鸡、拉面和烤串等等。她们夫妇俩承包种棉花,只请了几个工人就搞定了。正是因为看见她们夫妇承包一年棉花种植收益这么可观,原来那些把土地让给她们承包的村民纷纷解约收回,要自己种了!她们村子里的村民只有30%是没有汽车和农机的。从这一个细节我们就可以看出西方媒体编造的新疆“强迫劳动”、“50万奴工被强迫种植棉花”、“新疆棉花沾满鲜血”是何等的荒谬和荒唐! 聊到孩子时,我们提到,外媒有报道称,如果父母一方被送去教培中心学习,孩子就会被强制带到内地进行“汉化教育”,你去教培中心学习,两个儿子有没有被送去内地“强迫汉化教育”?古丽波斯坦非常惊讶地反问:“谁说的?”“我两个儿子一直在家里呀!我丈夫和我妈妈都在,我们干吗要把他们送走?而且我周末也会回来。”“那你在教培中心里有听说过女学员被性侵的吗?”我们问她。“没有啊!怎么可能?”她说。“你是没亲眼看见,还是也没有听说过?”“都没有,那是不可能的事情。” 布尔库特大叔夫妇二人作为当地的双职工家庭,每人拥有当地政府补贴的35亩土地,夫妇二人雇人种植棉花,每年有10多万棉花收入,而他本人则专心放牧他那500多只羊,有山羊和绵羊。一只羊市场价能卖1000-3000元呢!他的老伴今年也要退休了,加上老伴2000元的退休金,退休收入就可以达到5000元。“如果疫情不紧张了,我一定要带我老婆出去旅游!也希望我儿子能当上兵,为保卫国家贡献力量!”布尔库特憨笑着说。说完夫妻两人十指紧扣,大妈也微笑点头应合,表示赞同。这情景真是羡煞旁人! |